作成者: 日大工学部 校友会

日本大学工学部建築学科のカリキュラムには、学年の最終年度にあたる4年次で「卒業研究」が設置されています。「卒業研究」は4年間の教育における集大成に位置付けられ、これまでに学び得たさまざまな知識を総動員して取り組むことが求められます。「論文」と「設計」の二つに区分され、学生はどちらかを選択することができます。毎年、40名程度の学生が「設計」を選択し、相当の時間と労力を掛けて一つの作品を仕上げます。

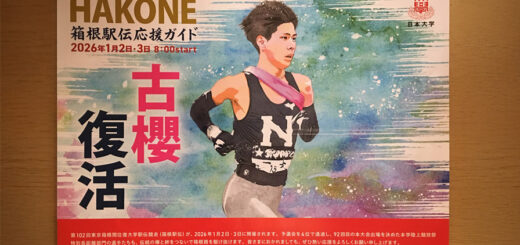

第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)競技結果について

1月2日及び3日で行われた箱根駅伝において、本学は総合10位となり、来年度(第103回大会)のシード権を獲得いたしました。皆様方の多大なる応援、誠にありがとうございました。

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)2026年1月2・3日開催に本学陸上競技部特別長距離部門が3年連続で出場いたします。

2026年1月2・3日に開催される第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)に本学陸上競技部特別長距離部門が出場いたします。

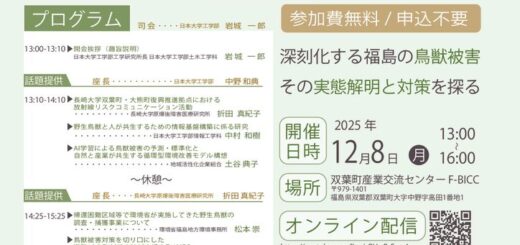

「第6回鳥獣被害対策シンポジウム」12/8(月)開催(ハイブリット型)のご紹介 ~深刻化する福島の鳥獣被害 その実態解明と対策を探る~

日本大学工学部/大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業 鳥獣被害対策ネットワークが主催する「第6回鳥獣被害対策シンポジウム」が、12月8日(月)に会場とYouTubeによるオンライン配信で開催されます。本学からも・土木工学科:岩城一郎先生 (趣旨説明)、土木工学科:中野和典先生(座長)、情報工学科:中村和樹先生(話題提供)が参加されます。どなたでも参加(視聴)できますので以下ご紹介申し上げます。

「ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2025」11/21(金)・22(土)開催のご紹介 ~日本大学工学部も出展、郡山駅よりシャトルバス運行~

福島県の主催で郡山市のビッグパレットふくしまを会場に「ロボット・航空宇宙フェスタふくしま2025」が開催されます。ロボットと航空宇宙に関連する 製品・技術が福島に集結します。日本大学工学部も出展します。どなたでも入場可能ですので、ご紹介申し上げます。

ふるさと納税を活用した大学応援「郡山市学びと絆寄附金」11月1日から寄附受付開始 ~日本大学工学部・大学院も該当、応援お願いします。~

郡山市では2025年11月1日から ふるさと納税を活用した大学応援「郡山市学びと絆寄付金」の受付が開始されました。支援先の大学については、郡山市内にキャンパスを有している大学のうち、本制度に参画している大学・短期大学・大学院から選んで寄附をすることができます。(本学を含む)

校友の皆様、郡山市を通しての日本大学工学部への応援をよろしくお願い申し上げます。

「FUNFan KORIYAMA Fair 2025」11/8(土)・9(日)日本橋ふくしま館MIDETTEで開催のご紹介~郡山市の「Fan」集まれ!校友ラーメン店「らあ麺おかむら」も2日間の特別出店~

郡山市の「Fan」集まれ!郡山市が主催する「FUNFan KORIYAMA Fair 2025」が11/8(土)・9(日)の2日間、日本橋ふくしま館MIDETTEで開催されます。福島県内で3店舗を運営する岡村慶祐さん(機械49回)の「らあ麺おかむら」も2日間特別出店しますのでご紹介申し上げます。

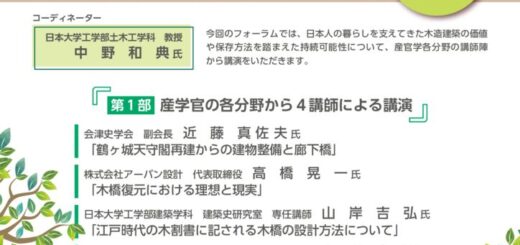

「第12回サステナブル地域づくりフォーラム」11/7(金)開催のご紹介~歴史的価値のある木造建築物の視察も~

「第12回サステナブル地域づくりフォーラム~次世代への持続可能な地域づくりを目指して~」が公益財団法人郡山地域テクノポリス推進機構主催、日本大学工学部共催で以下により、工学部の校友1名と教員2名の講師も講演されますのでご紹介申し上げます。

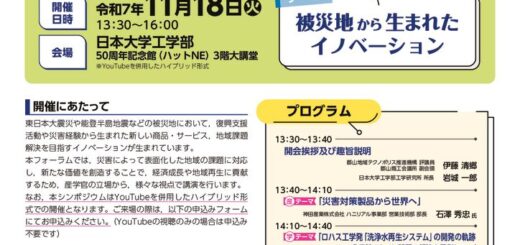

『第24回 産・学・官 連携フォーラム』11/18(火)(YouTubeを併用したハイブリット形式)開催のご紹介 ~被災地から生まれた イノベーション~

日本大学工学部工学研究所、(公財)郡山地域テクノポリス推進機構が主催(校友会も後援)する「産・学・官連携フォーラム」が、11月18日(火)に開催されます。どなたでも聴講(YouTube)できますので、以下ご紹介申し上げます。

「日本大学工学部第68回学術研究報告会」12/6(土)開催のお知らせ

例年校友も参加・発表できる「本大学工学部学術研究報告会(令和7年度第68回)」と「特別講演会」が催されます。どなたでも傍聴できますので、以下ご案内申し上げます。